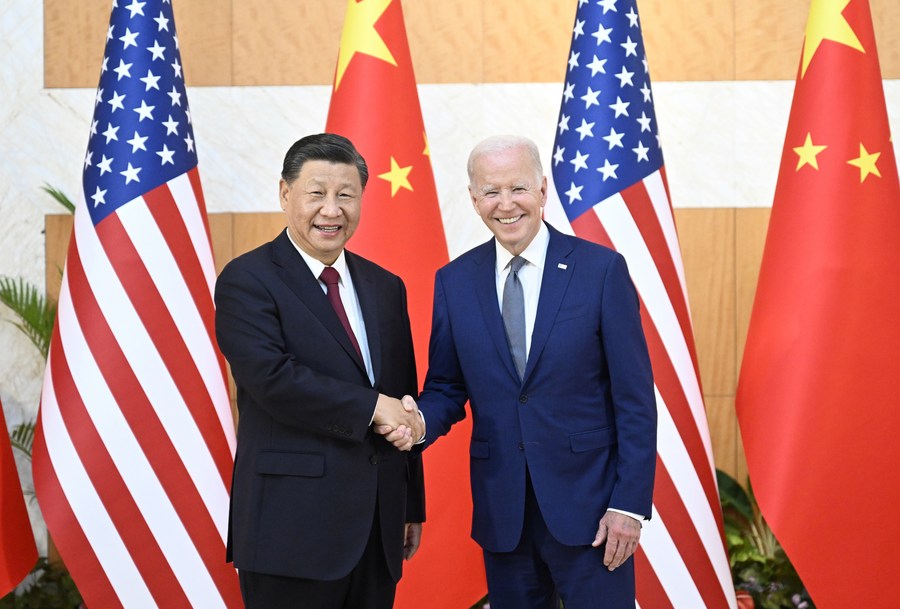

(ASI) L'evento più atteso nel quadro del vertice generale del G20 in corso a Bali, da oggi sino a domani, è già avvenuto. A poche ore dal loro arrivo nella celebre località turistica del vasto Arcipelago indonesiano, il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo statunitense Joe Biden si sono incontrati faccia a faccia per la prima volta da quando sono capi di Stato dei rispettivi Paesi. Con lo scoppio della pandemia, per il leader del colosso asiatico è infatti cominciato un lungo periodo di impegni interni che lo ha costretto a delegare le trasferte al ministro degli Esteri Wang Yi o ad altri emissari.

Il prolungato periodo di assenza fisica all'estero, durante il quale Xi è comunque più volte intervenuto in videoconferenza, si era concluso lo scorso settembre, quando il presidente cinese aveva raggiunto Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice generale dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai. Nell'affascinante città timuride, i riflettori della stampa internazionale si erano concentrati in particolare sull'incontro con l'omologo russo Vladimir Putin, oltre ai leader dei Paesi dell'Asia Centrale, degli altri Paesi membri osservatori e dei Paesi partner per il dialogo dell'organizzazione.

Stavolta, invece, c'è tutto il mondo. A partire dall'altro grande protagonista della contesa in corso in Ucraina, cioè l'attuale inquilino della Casa Bianca. Tra i primi temi toccati durante il bilaterale tra Cina e Stati Uniti c'è stato logicamente il nodo di Taiwan, una questione tanto spinosa quanto, in realtà, semplice: sia per ragioni storiche, geografiche, etniche e culturali sia in base al diritto internazionale, l'isola principale e le isolette ad essa limitrofe sono parte integrante della Repubblica Popolare Cinese.

A Bali, Joe Biden ha garantito che gli Stati Uniti continueranno ad aderire al principio di Una sola Cina, ma resta ancora aperta la ferita provocata dalla visita di Nancy Pelosi, lo scorso agosto, a Taipei. Un atto ritenuto grave e sconsiderato da Pechino, che aveva risposto con un'intera settimana di esercitazioni attorno all'isola per dimostrare di essere in possesso della capacità militare sufficiente a recuperarne legittimamente il territorio.

Pechino continua fortunatamente a privilegiare il dialogo e la strada della riunificazione pacifica. Tuttavia, se decidesse di muovere militarmente verso Taiwan nessuno in sede ONU potrebbe muovere un dito perché si tratterebbe non di un'invasione ai danni di un altro stato ma di un'operazione di sicurezza interna. Nel caso in cui, come paventato da Biden in quei giorni, gli Stati Uniti intervenissero in difesa di Taipei violerebbero il diritto internazionale e la sovranità territoriale cinese, con ripercussioni che è facile immaginare. Ad aggravare il quadro c'è inoltre la vendita, ininterrotta da decenni, di armamenti a Taiwan da parte di Washington: pratica che contravviene a quanto stabilito nel sesto punto del terzo comunicato congiunto tra i due Paesi del 1982.

Altro busillis chiama in causa la chiave interpretativa della competizione sino-statunitense. Sin dall'assunzione del suo incarico presidenziale, Biden ha imbastito una narrazione internazionale fondata sul contrasto tra nazioni «democratiche» e nazioni «autoritarie», allo scopo di rilanciare la leadership globale degli Stati Uniti. Il sostanziale fallimento del cosiddetto Summit delle Democrazie, organizzato in videoconferenza nel dicembre dello scorso anno, ha dimostrato l'obsolescenza di qualsiasi schematizzazione su base ideologica del pianeta, specie in un'era caratterizzata da un crescente multipolarismo.

Se Xi ha ribadito anche ieri che i due Paesi «dovrebbero lavorare insieme con tutte le altre nazioni per contribuire ad una maggior speranza nella pace mondiale, ad una maggiore fiducia nella stabilità globale e ad un più forte impulso allo sviluppo comune», Biden, complice anche l'età e la formazione, sembra ancora fermo al secolo scorso, incapace di lasciarsi alle spalle la mentalità della Guerra Fredda e la logica del gioco a somma zero che la caratterizzava.

Il presidente statunitense ha condiviso che è fondamentale «gestire le differenze», che «una Cina stabile e prospera è un bene per gli Stati Uniti ed il mondo», che Washington «rispetta il sistema [politico, ndt] cinese e non cerca di modificarlo», ma l'idea di coesistenza armonica tra Paesi e modelli diversi, cardine della politica estera di Pechino, sarà mai pienamente accettata dalla Casa Bianca e da quei suoi alleati che non perdono occasione per giudicare, criticare e condannare contesti politici, sociali, culturali ed economici non assimilabili a quelli occidentali? La risposta potrebbe risiedere in una delle considerazioni di Xi nell'incontro di ieri: «La storia è il miglior libro di testo. Dovremmo considerarla come uno specchio e lasciare che essa guidi il futuro».

Per quanto riguarda le sfide globali, i due leader non si sono addentrati in questioni specifiche limitandosi a menzionare l'importanza della cooperazione nella risoluzione di problemi di carattere generale, come i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare. Un riferimento particolare è stato dedicato invece alla situazione in Ucraina. A questo proposito, Xi ha elencato tre punti fondamentali: «In primo luogo, i conflitti e le guerre non producono vincitori, in secondo luogo non esiste una soluzione semplice ad un problema complesso ed infine, lo scontro tra potenze deve essere evitato». Pechino - sottolinea Xi - continuerà ad incoraggiare i colloqui di pace e spera che Stati Uniti, Unione Europea e NATO ripristinino un dialogo generale con la Russia: un invito, più che un auspicio.

Da parte sua, Biden ha ormai dedicato gran parte della sua azione di politica estera al massiccio sostegno militare di Kiev nel fin troppo ambizioso tentativo di infliggere alla Russia una sconfitta politica ed economica senza precedenti. Come sappiamo, a distanza di quasi nove mesi dall'inizio delle ostilità, ne è emerso un sostanziale stallo che vede il Cremlino occupare una strategica porzione sud-orientale del territorio ucraino, annessa ufficialmente alla Federazione Russa lo scorso ottobre, ma dopo aver incontrato non poche difficoltà nella propria avanzata sino al recente ritiro dalla città di Kherson, una mossa dal significato ancora indecifrabile.

Nei mesi scorsi, da più parti erano giunti appelli alla Cina affinché si imponesse come mediatore nel conflitto in corso. Già per bocca del suo Ministero degli Esteri, Pechino ha sin qui sempre sostenuto la necessità di una soluzione politica ed invitato i due attori belligeranti a cessare il fuoco prima possibile. Contraddittorio, poi, era apparso sin da subito che a chiedere, se non addirittura pretendere, la pressione cinese sulla Russia fossero esponenti politici e media statunitensi ed europei, proprio mentre i governi dei loro Paesi decidevano di inviare armamenti di ogni genere, contribuendo di fatto ad aggravare lo scontro in atto.

Al di là delle semplificazioni e delle illusioni, la geografia mantiene tutt'oggi una sua centralità e suggerisce che siano anzitutto i Paesi più vicini all'area interessata dalle ostilità a dover contribuire primariamente alla de-escalation, come stanno cercando di fare Turchia ed Ungheria, praticamente da sole e con Bruxelles contro. La Cina può sicuramente giocare un suo ruolo ma non può distruggere oltre ventisei anni di relazioni diplomatiche, commerciali, industriali, energetiche e tecnologiche con Mosca su richiesta della NATO.

Quando, poi, una situazione è già sfuggita di mano alle parti belligeranti, non basta certo uno schiocco di dita o l'attivazione di un interruttore per rimettere tutto a posto. Il percorso per la pacificazione è complesso, lungo e tortuoso già di per sé. E lo sarà tanto più quanto gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nel conflitto continueranno a giocare al rialzo. Partendo da questo presupposto fondamentale, è opportuno sottolineare che Pechino, a differenza di Washington, non ha né il potere né la volontà di interferire negli affari interni di altri Stati per condizionarne il corso politico.

Se Biden, forte della recente conferma elettorale al Senato ma afflitto da numerosi problemi interni, intenderà spendere i prossimi due anni del mandato seguendo i consigli dei suoi falchi, non potrà che condurre il Paese in un vicolo cieco da cui sarà sempre più complicato fuoriuscire. La crescente inflazione, le pesanti conseguenze della guerra commerciale su manifattura e agricoltura nonché la prospettiva di un inedito indebolimento del mercato europeo chiedono al presidente un'inversione di tendenza sui principali fronti di politica estera.

Andrea Fais - Agenzia Stampa Italia