(ASI) Quando nel 1919, all'interno della sua più celebre opera, il saggista statunitense John Reed, magistralmente reinterpretato da Franco Nero nell'omonima pellicola del 1982, raccontò i «dieci giorni che sconvolsero il mondo», non soltanto dipinse la narrazione storica della fase culminante della Rivoluzione d'Ottobre del 1917 ma descrisse anche, non senza enfasi e partecipazione personale, un evento che stava cambiando e sconvolgendo gli equilibri internazionali.

(ASI) Quando nel 1919, all'interno della sua più celebre opera, il saggista statunitense John Reed, magistralmente reinterpretato da Franco Nero nell'omonima pellicola del 1982, raccontò i «dieci giorni che sconvolsero il mondo», non soltanto dipinse la narrazione storica della fase culminante della Rivoluzione d'Ottobre del 1917 ma descrisse anche, non senza enfasi e partecipazione personale, un evento che stava cambiando e sconvolgendo gli equilibri internazionali.

A cento anni dalla presa del Palazzo d'Inverno, quelli compresi tra il 17 e il 27 gennaio scorsi a prima vista potrebbero essere definiti, per la forza dirompente degli eventi occorsi, dieci giorni altrettanto capaci di sconvolgere il mondo. Il discorso di Xi Jinping a Davos, la nuova strategia della Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e, soprattutto, i suoi primi ordini esecutivi da presidente degli Stati Uniti hanno letteralmente mandato in frantumi una parte considerevole degli schemi consolidati. Se politicamente non è ancora cambiato molto, o meglio, non molto di più di quanto già osserviamo da tempo, nella percezione comune delle persone gli eventi scorrono in rapida carrellata come sequenze di un film, per alcuni drammatico e per altri semplicemente storico, ma per tutti sicuramente impietoso e tranciante.

La decisione di Trump di vietare l'ingresso sul territorio nazionale ai viaggiatori provenienti da sette Paesi di tradizione islamica ha scatenato ondate di reazioni nell'opinione pubblica mondiale, a partire proprio dagli Stati Uniti, dove migliaia di persone sono scese in piazza per affermare i diritti degli immigrati e dei musulmani a poter risiedere legalmente nel Paese.

Le immagini delle folte code di persone bloccate negli aeroporti dei Paesi "banditi" da Trump e della disperazione di chi, pur avendo già vissuto e lavorato negli Stati Uniti per anni, si è visto negare l'accesso a bordo del velivolo già prenotato hanno già fatto il giro del mondo, portando molti osservatori a sancire la fine di un Sogno Americano senz'altro "gonfiato" nel secolo scorso a fini propagandistici ma pur sempre presente nell'immaginario collettivo di chi emigrava negli States con la certezza di trovare ospitalità e la speranza di affermarsi nella società.

L'Europa tra idealizzazione e disincanto

In realtà, malgrado la forte polarizzazione in atto, sul piano pratico Trump non sta stravolgendo in modo così netto la situazione politica del suo Paese. La costruzione del muro di separazione col Messico fu avviata nel 1994 - proprio nello stesso anno della ratifica del NAFTA - da Bill Clinton ed è proseguita fino ai giorni nostri, in attesa del completamento e della fortificazione delle barriere nei tratti più instabili e precari. Decisivo per l'allungamento e il consolidamento dell'opera fu il Secure Fence Act del 2006, firmato dall'ex presidente George W. Bush e approvato dal Senato a larga maggioranza (80 sì, 19 no e 1 astenuto) per la costruzione di altri 1.100 km di «barriere fisiche lungo il confine tra Stati Uniti e Messico» e l'autorizzazione ad incrementare l'utilizzo di «tecnologia avanzata come videocamere, satelliti e droni per rinforzare le infrastrutture frontaliere» [The White House, Fact Sheet: The Secure Fence Act of 2006, 26/10/2006], col voto favorevole, tra gli altri, degli allora senatori Barack Obama e Hillary Clinton.

Gli Stati Uniti, insomma, ad un'accessibilità teoricamente universale verso il proprio territorio hanno sempre affiancato una dimensione profondamente securitaria ed una visione rigidamente confinaria del Paese. Le reazioni delle principali leadership europee dinnanzi alle decisioni di Donald Trump suonano dunque come il frutto della frustrazione di fronte al progressivo tramonto di un'idealizzazione storico-politica sicuramente diversa dalla realtà, almeno nei termini in cui questa è stata spesso descritta.

È tanto riduttivo quanto fallace, dunque, contrapporre, anche su un piano meramente ideologico, un'Europa nata dalla distruzione di un muro ed un'America che comincia a costruirli, pensando di poter trasformare in senso comune ciò che sembrerebbe più banalmente un'abile mossa comunicativa della leadership tedesca (e dell'emulo canadese Justin Trudeau) per affermarsi agli occhi dell'Occidente come nuova terra di opportunità e accoglienza.

In realtà, si tratta di soft-power o poco più, dal momento che l'Europa, con la Germania in primis, è tutt'ora latitante sul fronte meridionale rispetto all'emergenza migratoria che l'Italia e la Grecia hanno dovuto gestire praticamente da sole, ben oltre i limiti delle proprie possibilità logistiche e ricettive. Inoltre, sul fronte orientale, a cominciare dall'Ucraina e dagli Stati baltici, Berlino e Bruxelles continuano indirettamente a legittimare forze politiche riconducibili a quella stessa matrice ultranazionalista e xenofoba che, al contrario, denunciano costantemente come pericolo populista nei Paesi dell'Europa Occidentale, allo scopo di impedire che la sfera d'influenza di Mosca possa tornare ad estendersi attraverso l'allargamento del mercato comune creato in seno all'Unione Economica Eurasiatica ma col risultato di aver generato un pericoloso clima di tensione ed una guerra commerciale insostenibile per tutte quelle filiere industriali che hanno perduto significative quote di export negli ultimi tre anni.

Dopo Davos, una "Cina global"? Non proprio

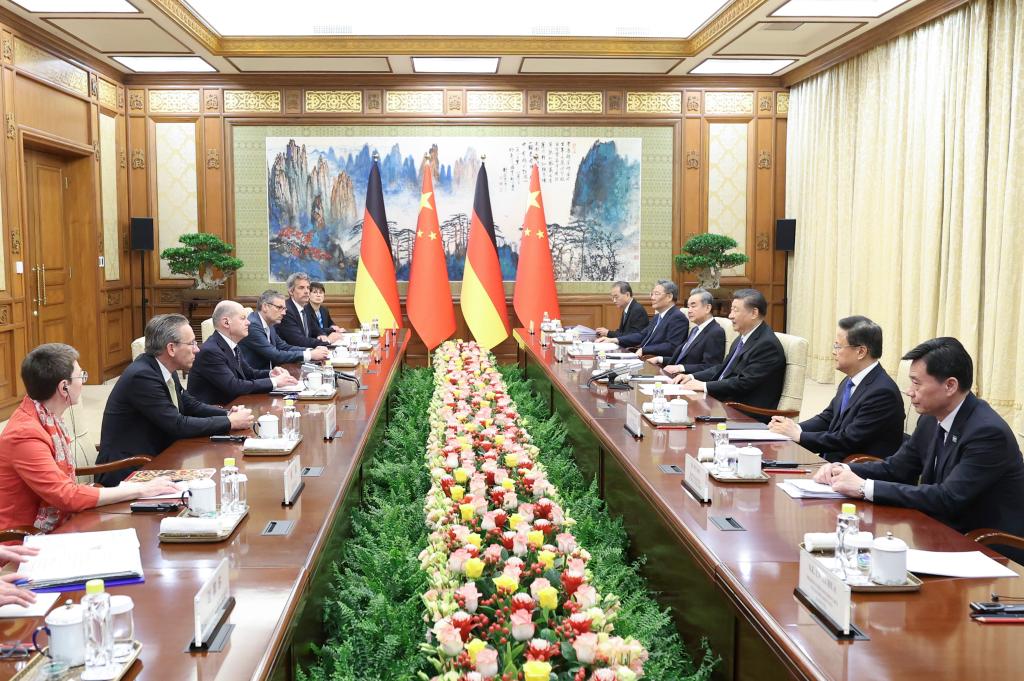

In seguito al discorso del presidente cinese Xi Jinping al Forum di Davos, molti osservatori hanno idealmente contrapposto l'apertura economica ricercata ed auspicata dai vertici del Paese asiatico al protezionismo annunciato da Donald Trump. Anche in questo caso, le semplificazioni hanno fornito un quadro offuscato della situazione.

La Cina sta portando avanti una sua politica di riforma dall'ormai lontano 1978, quando Deng Xiaoping avviò le prime sperimentazioni di mercato all'interno di un Paese di oltre 950 milioni di abitanti (all'epoca), che doveva anzitutto risolvere la principale delle celebri "contraddizioni in seno al popolo" segnalate da Mao Zedong: il divario tra il livello di avanzamento delle forze produttive e le necessità quotidiane delle persone. Come ha osservato l'anno scorso Jonathan Eckart, analista del Forum Economico Mondiale, da allora la Cina ha tirato fuori dalla povertà ben 800 milioni di persone e ha aumentato il PIL pro-capite di quasi 49 volte [J. Eckart, 8 things you need to know about China’s economy, 23/6/2016]. Le trasformazioni sociali e strutturali hanno consolidato una visione piuttosto pratica ed elastica dell'intervento politico, mutevole in base alle necessità interne e all'andamento dell'economia mondiale.

Per le sue dimensioni geografiche e demografiche, il processo di riforma cinese è indubbiamente il più grande esperimento politico della storia contemporanea. Tuttavia, la presenza del Paese ai piani alti dello scacchiere internazionale non è affatto inedita. Dai suoi albori sino al 1820, il Celeste Impero è stato lungamente la prima economia mondiale. In particolare, i canali terrestri e marittimi della Via della Seta, svolgendo la funzione di una grande rete di connessione intercontinentale, hanno consentito per secoli un incessante scambio di merci, conoscenze e tecnologie tra l'Oriente e l'Occidente, in una serie di contatti tra civiltà che hanno segnato anche la nostra storia europea.

La posizione di crescente rilievo che Pechino sta acquisendo non è una novità né qualcosa di sorprendente. Ciò che, invece, dovrebbe interessarci di più in questa fase è cercare di capire il modo in cui la Cina sta realizzando la sua nuova riforma strutturale dell'offerta, trasformando il proprio sistema Paese da esportatore a consumatore attraverso una convinta accelerazione nei settori legati ai servizi, all'alta tecnologia e alla sostenibilità, secondo il paradigma fissato all'interno del 13° piano quinquennale: innovazione, coordinazione, verde, apertura e condivisione.

Se la "fabbrica del mondo" sta diventando il "mercato del mondo", questo non significa tuttavia che Pechino abbia intenzione di raccogliere il testimone che Washington potrebbe presto lasciare. Diventare globali, o meglio andar fuori, ossia zǒuchūqū zhànlüè, è un monito lanciato dall'ex presidente Jiang Zemin alle imprese cinesi nell'ormai lontano 1999, al duplice scopo di espandere il proprio business all'estero e di acquisire maggiore know-how per avanzare il proprio posizionamento lungo le catene globali del valore. A diciotto anni di distanza dall'avvio di quella strategia di internazionalizzazione, non soltanto diversi marchi cinesi hanno ormai assunto dimensioni globali in vari settori (ICT, elettronica, meccanica, chimica, energia, e-commerce e così via) ma alcuni di loro hanno addirittura fatto ingresso nel capitale azionario di società importanti in Europa e in Italia, come ad esempio StateGrid in CDP Reti, Shanghai Electric in Ansaldo Energia, ChemChina in Pirelli o, più recentemente, Suning nell'Inter F.C.

Il discorso di Xi Jinping al Forum Economico Mondiale, perciò, pur senza dire niente di sostanzialmente inedito o inaspettato sulla Cina, ha ribadito al mondo occidentale che la globalizzazione, contrariamente a quanto si era ritenuto negli anni Novanta, non ha accresciuto ed esteso su scala internazionale il modello di sviluppo statunitense né tanto meno quel Sogno Americano di cui oggi molti descrivono, addolorati, la capitolazione.

Al contrario, il leader cinese ha sottolineato a Davos che «nessun Paese dovrebbe vedere il proprio modello di sviluppo come l’unico praticabile», con un evidente riferimento non solo agli Stati Uniti ma anche a chi, come l'Unione Europea, continua a rifiutarsi di riconoscere alla Cina lo status di economia di mercato, per altro in assenza di oggettivi criteri universali che ne definiscano la caratteristiche in modo preciso e come se i numerosi interventi pubblici della BCE e del Meccanismo Europeo di Stabilità o le misure protezionistiche adottate nel corso degli anni dalla Commissione non fossero mai esistiti.

Xi Jinping ha anche puntato il dito contro «un’eccessiva ricerca del profitto da parte del capitale finanziario» ed il «grande fallimento delle regolamentazioni finanziarie», ritenendo questi fattori alla base della crisi internazionale del 2008. Rifacendosi all'immagine delle due città tratta dal celebre romanzo di Charles Dickens, Xi ha infine messo a fuoco le due dimensioni della globalizzazione: da un lato «il benessere materiale in aumento ed i passi in avanti compiuti nella scienza e nella tecnologia», ma dall’altro «i frequenti conflitti regionali, le sfide globali come il terrorismo e i rifugiati, la povertà, la disoccupazione ed il crescente divario reddituale».

Ovviamente, il Sogno Cinese lanciato quasi quattro anni fa dal presidente Xi riguarderà principalmente la Cina e si tradurrà in un percorso di complessivo «ringiovanimento della nazione», attraverso la crescita, l'innovazione, la formazione, il risveglio di sentimenti patriottici e valori tradizionali peculiari alla società cinese. Tuttavia, dello «sviluppo pacifico» previsto da Pechino «beneficeranno anche tutti gli altri popoli del mondo». Come e quando? Sarà il tempo a dircelo ma Xi Jinping, a Davos, ha voluto farci presente che il XXI secolo sarà molto diverso dal precedente. Abbiamo senz'altro motivo di credergli, ma non perché la Cina si sia autoimposta alla guida del processo di globalizzazione bensì perché le dimensioni e le potenzialità che la caratterizzano, anche in termini diplomatici, non possono più essere circoscritte nella riduttiva dimensione di Paese "emergente".

Andrea Fais - Agenzia Stampa Italia