(ASI) Le importazioni dei Paesi UE dalla regione cinese dello Xinjiang sono aumentate del 131% nei primi sei mesi del 2021 su base annua. È questo il dato sorprendente - ma fino ad un certo punto - che emerge dalle statistiche rilasciate dall'Amministrazione Doganale del Paese asiatico. A darne notizia è stato domenica scorsa il South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong, in un articolo firmato da Finbarr Bermingham, dove si legge che le cifre assumono proporzioni importanti anche rispetto alla crescita delle importazioni dalla Cina nel suo insieme (+35%) [F. Bermingham, Xinjiang’s exports to the EU boom, despite political concerns over forced labour, SCMP, 25/7/2021].

(ASI) Le importazioni dei Paesi UE dalla regione cinese dello Xinjiang sono aumentate del 131% nei primi sei mesi del 2021 su base annua. È questo il dato sorprendente - ma fino ad un certo punto - che emerge dalle statistiche rilasciate dall'Amministrazione Doganale del Paese asiatico. A darne notizia è stato domenica scorsa il South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong, in un articolo firmato da Finbarr Bermingham, dove si legge che le cifre assumono proporzioni importanti anche rispetto alla crescita delle importazioni dalla Cina nel suo insieme (+35%) [F. Bermingham, Xinjiang’s exports to the EU boom, despite political concerns over forced labour, SCMP, 25/7/2021].

Nel complesso, il volume delle importazioni UE di beni provenienti dallo Xinjiang tra gennaio e giugno scorsi si attesta ad un valore pari a 373,2 milioni di dollari, più del triplo rispetto a quanto importato nello stesso periodo dagli Stati Uniti. Il dato, come sottolinea l'autore, è solo parzialmente condizionato dall'interruzione delle catene logistiche dell'anno scorso a causa della pandemia. Confrontandolo con il primo semestre del 2019, infatti, l'export dello Xinjiang verso l'UE resta comunque in forte aumento (+103,5%). Nel primo semestre di quest'anno, la sola Germania ha fatto registrare un incremento degli acquisti di beni dalla regione autonoma cinese pari al 143% rispetto allo stesso periodo del 2020, l'Olanda del 187% e il Belgio addirittura del 1.591%, pur partendo da un volume di interscambio molto più basso. Per l'Italia, invece, l'aumento delle importazioni dallo Xinjiang è più contenuto (+32%). La Gran Bretagna, ormai fuori dall'UE, segna un trend analogo (+192,2%) a quello olandese.

In generale, l'import è trainato da beni come prodotti a base di pomodoro, lavorati del cotone, componenti per fibre artificiali e attrezzature per l'energia eolica, malgrado le sanzioni approvate lo scorso marzo da Bruxelles, le prime dal 1989, sulla base della pubblicazione di un paio di rapporti che accusano Pechino di detenere arbitrariamente centinaia di migliaia di persone in carcere nella regione e sfruttare manodopera uigura all'interno di presunti campi di lavoro forzato.

Il governo cinese ha sin qui sempre smentito la tesi della repressione contro la minoranza turcofona musulmana (che è maggioranza relativa nello Xinjiang), mostrando una realtà completamente diversa in numerose occasioni di confronto pubblico, non ultima la conferenza stampa dello scorso 15 luglio, durante la quale Elijan Anayat, portavoce del governo regionale, ha ribadito il carattere multietnico del territorio sin dai tempi antichi, l'eguaglianza sociale e giuridica di tutti i gruppi etnici e la piena attuazione dello stato di diritto. La vicepresidente dell'Associazione per la Scienza e la Tecnologia dello Xinjiang, Gulnar Obul, ha invece sottolineato l'efficacia del sistema di autonomia etnica sub-regionale sperimentato da anni in cinque prefetture (Bayingolin, Bortala, Changji, Ili e Kizilsu) e sei contee (Barkol, Tashkurgan, Hoboksar, Mori, Yanqi e Qapqal), riportando anche l'elevata inclusione istituzionale delle minoranze, che ad oggi occupano il 64,42% dei seggi nell'assemblea regionale, il 54,22% nei consigli di livello prefetturale e municipale, il 59,11% nei consigli di livello conteale ed il 73,46% nei consigli a livello cittadino.

Ciononostante, a marzo, in accordo con i governi di Stati Uniti, Regno Unito e Canada, l'UE aveva sanzionato quattro alti ufficiali del Partito Comunista Cinese dello Xinjiang per le supposte violazioni dei diritti umani ai danni degli Uiguri, in base al meccanismo, ispirato al Magnitsky Act statunitense del 2012, approvato tre mesi prima con la Decisione (PESC) 2020/1999 e il Regolamento 2020/1998, noto come "Regime globale di sanzioni per i diritti umani", che permette a Bruxelles di colpire - con divieto di ingresso e/o congelamento dei beni in UE - individui, entità ed organismi ritenuti responsabili di abusi e violazioni in qualsiasi luogo del mondo.

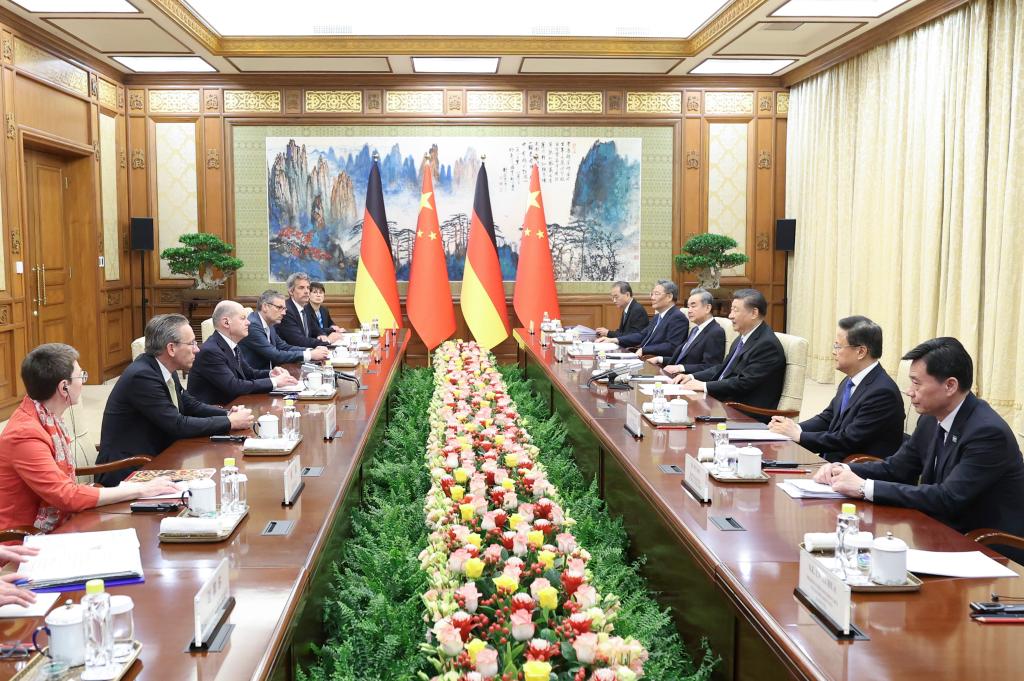

La reazione di Pechino non si era fatta attendere e pochi giorni dopo sono stati sanzionati dieci individui europei, tra parlamentari e ricercatori, e quattro entità riconducibili alle istituzioni UE. Il clima di tensione ha così congelato l'iter di approvazione dell'Accordo Globale sugli Investimenti (CAI), che sino alla fine dello scorso anno sembrava viaggiare a vele spiegate sotto lo sguardo speranzoso di migliaia di imprenditori europei, che vedrebbero così maggiormente tutelati i propri interessi in Cina.

Che il Magnitsky europeo potesse cozzare con il diritto internazionale era evidente sin dalla sua approvazione. La legge, tanto più in casi come questo, rischia infatti di violare l'Art. 2 della Carta dell'ONU, toccando una materia estremamente delicata. Può essere ritenuto giuridicamente corretto concludere, senza dirette indagini in loco indipendenti ed affidabili, ma soltanto sulla base di uno o due rapporti di ricerca stranieri, che in un Paese estraneo alla giurisdizione UE siano in atto violazioni dei diritti umani? Se anche questi abusi fossero oggettivamente provati, su quali basi sarebbe lecito colpire individualmente uno o più funzionari senza prima dimostrarne la responsabilità diretta?

Il rischio non è tanto quello di danneggiare le relazioni diplomatiche con Paesi che spesso continuano in modo relativamente tranquillo ad intessere rapporti con i singoli Stati membri dell'UE (si pensi soltanto al caso Nord Stream 2 tra Germania e Russia), quanto piuttosto di scadere, come evidenziano i dati, nella sterilità pratica di un atto che pretende di imporre decisioni unilaterali contro nazioni dov'è ancora vivo il ricordo del colonialismo europeo. Insomma, tanto rumore per nulla di concreto ma quanto basta per sospendere la cooperazione e alimentare nuovi e più sofisticati scontri di civiltà "a distanza".

Nel caso dello Xinjiang, poi, la questione si complica ulteriormente coinvolgendo anche il nodale tema dell'islamismo. Tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, nella regione nordoccidentale cinese si formarono nuovi gruppi paramilitari indipendentisti, come l'Organizzazione per la Liberazione del Turkestan Orientale (ETLO) e il Movimento Islamico del Turkestan Orientale (ETIM), poi divenuto Partito Islamico del Turkestan (TIP), entrambi collegati almeno dal 1999 con le reti del terrorismo internazionale, responsabili di numerosi attentati in Cina e all'estero, in particolare Kazakhstan e Kirghizistan.

Tra il 2015 e il 2019, molti miliziani uiguri sono stati individuati sui campi di battaglia siriani. Come spiega l'analista Abdullah Al-Ghadhawi in un articolo pubblicato l'anno scorso per il Newlines Institute, think tank con sede a Washington, la presenza uigura a Idlib «è cominciata con l'arrivo di circa 700 famiglie». Questa popolazione ha dato vita a quello che l'autore descrive come il «nodo siriano del Partito Islamico del Turkestan (TIP), di ispirazione salafita jihadista», mettendo in campo «circa 1.500 combattenti in Siria a partire dall'inizio del 2015 (secondo i dati grezzi provenienti da fonti sul campo), nonostante le cifre esatte siano sconosciute ed ampiamente contestate». C'è infatti chi, come i servizi di sicurezza siriani, ha stimato addirittura in circa 4.300 unità i combattenti appartenenti al TIP [A. Al-Ghadhawi, Uighur Jihadists in Syria, Newlines Institute, 18/3/2020].

Alimentare l'indipendentismo uiguro, assecondando i disegni politici di personalità ambigue come Dolqun Isa o Rebiya Kadeer, potrebbe insomma avere un prezzo che l'Europa non può permettersi, nemmeno se a "suggerirlo" sono gli Stati Uniti. Se l'era interventista (1991-2011) è davvero finita e se il caso libico ci ha insegnato qualcosa, l'attenzione per i diritti umani non deve mai prescindere da un'approfondita conoscenza storica, sociale e geografica dei territori interessati né dal rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale degli Stati con cui ci si rapporta.

Andrea Fais - Agenzia Stampa Italia