(ASI) Dal 17 al 30 maggio scorsi un team del Fondo Monetario Internazionale, guidato da James Daniel, vicedirettore del Dipartimento Asia-Pacifico, è stato ricevuto a Pechino e Shenzhen per le cosiddette consultazioni dell'Articolo IV, ovvero l'annuale revisione condotta dagli esperti dell'influente istituto internazionale nei Paesi membri. Secondo il giudizio del Fondo, «il de-risking del settore finanziario cinese ha accelerato grazie ad un ampio raggio di misure adottate; la crescita del credito ha rallentato; la riduzione dell'overcapacity procede; gli sforzi contro l'inquinamento si sono intensificati; e l'apertura prosegue».

(ASI) Dal 17 al 30 maggio scorsi un team del Fondo Monetario Internazionale, guidato da James Daniel, vicedirettore del Dipartimento Asia-Pacifico, è stato ricevuto a Pechino e Shenzhen per le cosiddette consultazioni dell'Articolo IV, ovvero l'annuale revisione condotta dagli esperti dell'influente istituto internazionale nei Paesi membri. Secondo il giudizio del Fondo, «il de-risking del settore finanziario cinese ha accelerato grazie ad un ampio raggio di misure adottate; la crescita del credito ha rallentato; la riduzione dell'overcapacity procede; gli sforzi contro l'inquinamento si sono intensificati; e l'apertura prosegue».

Per il 2018, inoltre, l'FMI prevede che l'economia cinese crescerà del 6,6% per poi rallentare sino ad un ritmo del 5,5% entro il 2023. L'analisi del gruppo guidato dal vicedirettore James Daniel conferma il trend annunciato dal governo cinese circa due anni fa, con la pubblicazione del 13° Piano Quinquennale Socio-Economico, e confermato dal presidente Xi Jinping in occasione del 19° Congresso del Partito Comunista Cinese, lo scorso ottobre, che vede il Paese passare da un modello di crescita basato sulla velocità ad uno basato sull'alta qualità dello sviluppo.

«Alla luce del numero record di riforme di successo da parte cinese nel corso degli ultimi decenni e del forte impegno e della determinazione delle autorità, siamo fiduciosi che la Cina riuscirà a riequilibrare il proprio modello di crescita nella direzione della sostenibilità», ha affermato lo stesso Daniel, citato da Xinhua.

Il sorpasso dei servizi sull'industria è arrivato in Cina nella stessa fase in cui l'Europa, e la Germania in particolare, istituzionalizzavano l'Industria 4.0, piano finalizzato a rinnovare la manifattura applicando l'innovazione digitale al processo produttivo. Nel Paese asiatico, dunque, la terza e la quarta rivoluzione industriale si stanno fondendo in un unico processo, sintetizzato nel piano Made in China 2025, che, a conti fatti, dovrebbe riuscire a convertire diverse vecchie aree industriali in parchi tecnologici ed innovativi pensati per migliorare la qualità della vita di una popolazione più ricca e più esigente che in passato, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali. In Cina, dunque, presumibilmente non assisteremo all'emersione di aree depresse, come la famosa Rust Belt americana, emblema elettorale e fucina di voti per Donald Trump alle scorse presidenziali.

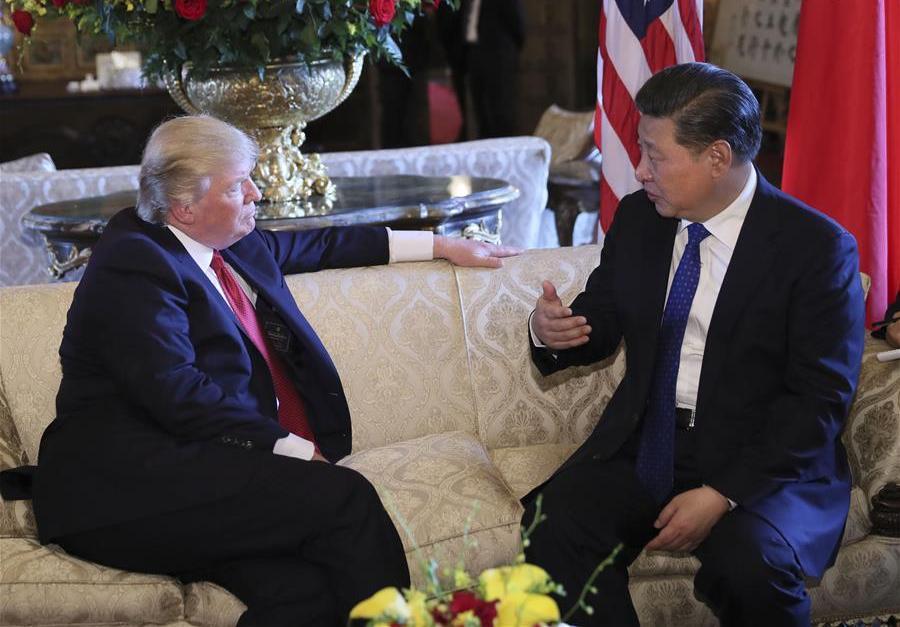

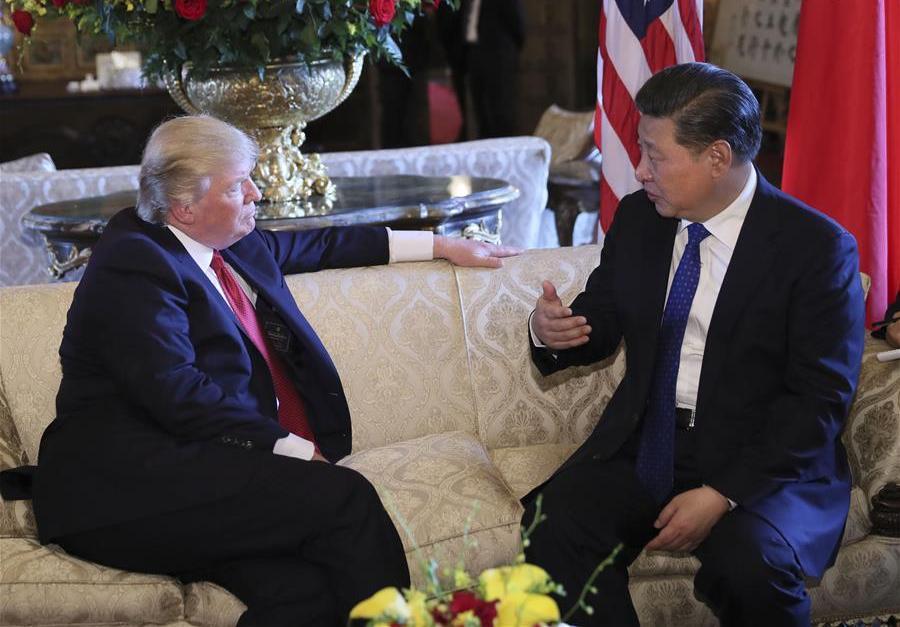

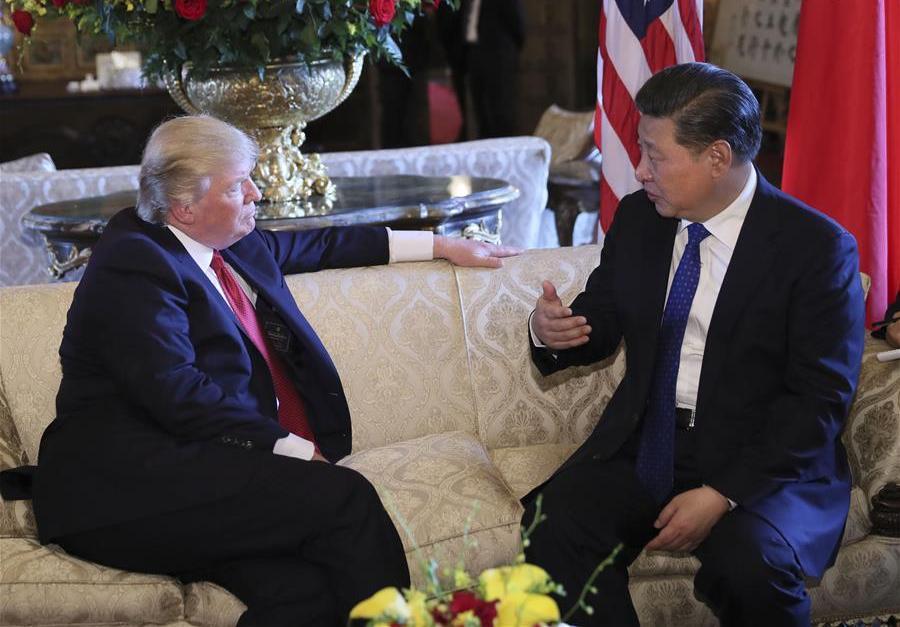

È proprio il leader statunitense che, dopo aver minacciato pesanti dazi sulle importazioni dal Paese asiatico nei mesi scorsi, ha congelato la decisione e cercato un accordo con Pechino che, tra le varie cose, consentisse alle proprie aziende automobilistiche di entrare più agevolmente nel mercato cinese. Stando a quanto comunicato lo scorso 23 maggio dal Ministero delle Finanze di Pechino, a partire dal primo luglio prossimo, i dazi sulle auto e sui pezzi di ricambio provenienti dall'estero dovrebbero diminuire drasticamente: i primi dal 25% e dal 20% al 15% e i secondi dall'attuale forbice compresa tra l'8 e il 46% al 6%.

Più che una concessione a Donald Trump, i dirigenti cinesi, come avevano già specificato ad aprile, ci tengono a sottolineare che si tratta di misure basate «sull'accurata valutazione dell'attuale livello di sviluppo della Cina». Considerando quanto confermato anche dal FMI, c'è sicuramente del vero in tutto questo. Sebbene la leadership asiatica continui a sottolineare che la Cina resta ancora un «Paese in via di sviluppo», proiettato nel futuro ma inquadrato nella cosiddetta «fase primaria del socialismo», è infatti evidente che la capacità di innovazione raggiunta rende oggi diverse aziende cinesi molto più competitive che in passato, anche nel difficile confronto con i colossi europei e nordamericani del settore auto.

La maggiore apertura del mercato interno e l'aumento delle importazioni dall'estero - i due grandi obiettivi annunciati da Xi Jinping in occasione dell'ultima edizione del Forum di Boao - vanno dunque nella direzione di un'economia che, se da un lato è sempre più competitiva, dall'altro viene ormai trainata dai consumi interni e non più dalle esportazioni, come avveniva in passato. In questa congiuntura storica, si sono trovati praticamente a convergere i propositi di reindustrializzazione degli Stati Uniti e le nuove necessità strutturali di un'economia cinese caratterizzata dai servizi e dall'innovazione. Non a caso, in questa prima fase di negoziati, Pechino ha chiesto la rimozione del divieto che impedisce alle aziende americane di vendere componenti e software a ZTE, colosso cinesi delle telecomunicazioni.

In realtà, la guerra commerciale nei confronti della Cina l'aveva iniziata Barack Obama quando - seguendo la strategia del Pivot to Asia di Hillary Clinton - aveva deciso di avventurarsi nel Partenariato Trans-Pacifico (TPP), un accordo di libero scambio di fatto nato già storto perché pensato principalmente per tentare di escludere Pechino dai mercati della regione Asia-Pacifico. Subito dopo l'elezione alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump aveva deciso di ritirarsi da quel trattato, ritenuto svantaggioso per gli interessi economici americani, lasciando tuttavia campo libero alla Cina. Da allora cominciò ad appalesarsi la possibilità, inizialmente insperata ed imprevista, che con Trump, il candidato più duro nei confronti della Cina in campagna elettorale, per motivi del tutto fisiologici legati alle nuove e diverse necessità strutturali dei due Paesi, Pechino e Washington trovassero un'intesa sul piano commerciale.

Chiaramente, nulla è ancora definitivo. Restano i nodi legati all'import di prodotti hi-tech cinesi negli Stati Uniti e alle restrizioni per gli investimenti americani in Cina. Trump si è mostrato incostante e volubile, capace di assumere decisioni importanti e di smentirle, o quanto meno di rivederle, poco tempo dopo. Al netto degli aspri contrasti interni alle alte sfere di Washington, il suo modo di condurre la diplomazia americana a tutti i livelli ha fin'ora dato l'idea di un approccio da giocatore di poker, pronto persino ai più clamorosi bluff per testare la reazione dell'interlocutore ed eventualmente decidere se spingersi oltre o fermarsi.

È successo con la Siria (e dunque con la Russia), è successo con la Corea del Nord, è successo con la decisione di aprire l'Ambasciata statunitense a Gerusalemme e potrebbe succedere lo stesso anche con la Cina, prima minacciando l'applicazione di una serie di pesanti dazi ai prodotti importati e poi sospendendo tutto per aprire al dialogo. Di certo, Donald Trump non potrà tirare troppo la corda anche perché se gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale da record con l'estero, la colpa - come aveva detto lo stesso Trump a Pechino nel novembre scorso - non è certo di chi ha saputo trarne vantaggio.

Andrea Fais - Agenzia Stampa Italia

(ASI) Dal 17 al 30 maggio scorsi un team del Fondo Monetario Internazionale, guidato da James Daniel, vicedirettore del Dipartimento Asia-Pacifico, è stato ricevuto a Pechino e Shenzhen per le cosiddette consultazioni dell'Articolo IV, ovvero l'annuale revisione condotta dagli esperti dell'influente istituto internazionale nei Paesi membri. Secondo il giudizio del Fondo, «il de-risking del settore finanziario cinese ha accelerato grazie ad un ampio raggio di misure adottate; la crescita del credito ha rallentato; la riduzione dell'overcapacity procede; gli sforzi contro l'inquinamento si sono intensificati; e l'apertura prosegue».

(ASI) Dal 17 al 30 maggio scorsi un team del Fondo Monetario Internazionale, guidato da James Daniel, vicedirettore del Dipartimento Asia-Pacifico, è stato ricevuto a Pechino e Shenzhen per le cosiddette consultazioni dell'Articolo IV, ovvero l'annuale revisione condotta dagli esperti dell'influente istituto internazionale nei Paesi membri. Secondo il giudizio del Fondo, «il de-risking del settore finanziario cinese ha accelerato grazie ad un ampio raggio di misure adottate; la crescita del credito ha rallentato; la riduzione dell'overcapacity procede; gli sforzi contro l'inquinamento si sono intensificati; e l'apertura prosegue».